Вацлав

Каятан Серашэўскі (Wacław Kajetan Sieroszewski,

Вацлав Леопольдович Серошевский) – нар., паводле мэтрыцы, 24 жніўня 1858

(сам жа падаваў 1859 ды 1860 гг.) у маёнтку

Вулька Казлоўская (саквэстарваваны)

Радзімінскага павету Каралеўства (Царства) Польскага Расійскай імпэрыі, у сям’і

Леапольда ды Валерыі, у дзявоцтве Цямнеўскай (Ciemniewskiej),

каталіцкага веравызнаньня.

Па

заканчэньні гімназіі займаўся сьлюсарскай працай у рамеснай школе Варшаўска-Венскай

чыгункі ў Варшаве. Удзельнічаў у працоўным руху. У 1878 г. за супраціў паліцыі

быў зьняволены ў Х Павільён Варшаўскай цытадэлі.

22

ліпеня 1879 г. Серашэўскі быў прысуджаны да васьмі гадоў крэпасьцей, але

зважаючы на ягоны малады ўзрост, гэты тэрмін быў заменены выгнаньнем ва

Ўсходнюю Сыбір

29

сакавіка 1880 г. ён быў дастаўлены ў абласное места Якуцк, а 19 траўня 1880 г.

быў дастаўлены у акруговае места Верхаянск Якуцкай вобласьці, дзе сышоўся з

якуткай Ганнай Сьляпцовай, ад якой займеў пазашлюбную дачку Марыю.

За

спробу ўцёкаў у 1881 г. ды 1882 г. Серашэўскі быў пераведзены ў Калымскую

акругу Якуцкай вобласьці. У 1884 г. яму дазволілі пражываць Якуцкай акрузе

Якуцкай вобласьці, дзе ён няўдала займаўся земляробствам.

У

1892 г. Серашэўскаму было дазволенае вольнае перасоўваньне па Сыбіры і ён

перабраўся ў губэрнскае места Іркуцк. У 1894 г., па заканчэньні тэрміну

выгнаньня, выехаў у Эўрапейскую Расію.

В

1895 г. ён пасяліўся ў маёнтку Сьвяцк (зараз ваколіца в. Радзівілкі Гродзенскай

вобласьці Рэспублікі Беларусь), у свайго прыяцеля Пятра Гурскага, а затым

наведаў пісьменьніцу Элізу Арэшчыху ў Горадні.

У

1898 г. Серашэўскаму было дазволенае пражываньне на тэрыторыю Прывісьлінскага

краю і ён пасяліўся ў Варшаве. 25 лістапада 1899 г. ён пабраўся шлюбам са

Стафаніяй Мяноўскай.

За

ўдзел у несанкцыяванай уладамі дэманстрацыі пры адкрыцьці помніка Адаму

Міцкевічу Серашэўскага арыштоўваюць і зьнявольваюць у Варшаўскай цытадэлі, але

праз некалькі месяцаў вызваляюць пад залёг.

У

канцы 1890-х гг. ён падарожнічаў па Каўказе. У 1903 г., разам з выгнанцам на

Сахалін Браніславам Пілсудзкім, удзельнічаў у экспэдыцыі Імпэратарскага Рускага

Геаграфічнага Таварыства да хокайдскім айнам, перапыненай з-за ўскладненьня

адносін паміж Расіяй і Японіяй. Пасьля спыненьня экспэдыцыі пабываў у Карэі,

Кітаі, на Цэйлёне ды Эгіпце.

У

1910-1914 гг. Серашэўскія жылі ў Парыжы, дзе былі прыкметнымі пэрсонамі ў

эмігранцкім асяродзьдзі. Вацлаў быў старшынёй Польскага мастацкага таварыства,

Стафанія ў 1913 г. скончыла Сарбону.

У

1914 г. Вацлаў Серашэўскі уступіў у легіёны Юзафа Пілсудзкага, з якімі вярнуўся

ў адроджаную Польшчу.

У

адроджанай Польшчы, гэта значыць і ў т.з. Заходняй Беларусі імя Вацлава

Серашэўскага было вельмі папулярным, як і ягоныя кнігі.

* * *

Людзі з запасной душой.

Гэта пра тых, што працуюць у чужой культуры. а потым некаторыя вяртаюцца

ў сваю.

Так думалася, знаёмячыся з манаграфіяй пра мастака Станіслава

Жукоўскага, дарэчы, сябра Вітольда Бялыніцкага-Бірулі. а пры гэтым успомніўшы і

Вацлава Серашэўскага, які, сябруючы ў якуцкай ссылцы з Уладзімірам Караленкам,

пісаць пачаў па-руску.

Абодва

яны, Жукоўскі і Серашэўскі, потым, калі гэта стала магчыма, вярнуліся на радзіму,

у Польшчу, якая вызвалілася з-пад яе аўстрыйска-пруска-расійскай разарванасці.

Каілі Жукоўскага я да апошняга часу не всдаў, дык Серашэўскага ўспамінаю

ўдзячна за дзве кнігі, любімыя адна ў маленстве, зборнік апавяданняў “Ze świata”. а другая ў

юнацтве, “Zamorski diabel”. напісаная на кітайскім матэрыяле.

[С. 111-112.]

КИТАЙ И ЗАПАДНОЕ ПОЛЕСЬЕ

(20-30 гг. ХХ века)

Как известно, Берестейское Полесье в

межвоенный период входило в состав Польского государства, которое находилось в

тисках между своими извечными врагами Германией и Советской Россией. Поэтому

население Полесья, как и всей Польши, живо интересовалось международной

обстановкой. Если проглядеть брестские газеты этого времени, то можно

обнаружить, что более половины газетных полос посвящено международным событиям,

среди которых не последнее место занимали и события в Китае.

На волне этого интереса к Китаю вел также

свою просветительскую деятельность выдающийся польский писатель и

ученый-исследователь Азии Вацлав Серошевский (1858-1945), выступая глашатаем

польско-китайской дружбы.

В Китае Серошевский был дважды в 1902 и

1903 годах. Результатом этой поездки была книга «Китайские повести». Любимая

идея Серошевского - вера в единое человечество. Этим настроением и проникнуты

его китайские повести. Добродушие, наивность и гостеприимство китайцев любовно

изображены писателем. Любовь к этой прекрасной стране Вацлав Серошевский носил

в своем сердце всю жизнь: в межвоенное время был председателем

польско-китайского общества. Он разъезжал по всей Польше с лекциями о Китае,

выступая на них страстным сторонником польско-китайского сближения.

Так, 26 апреля 1926 года Вацлав Серошевский

читал в брестском театре Сарвера лекцию «Польша в Маньжурии», которая

иллюстрировалась многочисленными фотоснимками. Интересно содержание этой

лекции: Варшава или Рига. Опасности и удовольствия поездки через Россию и Урал.

Сибирские станции. Путь 5-й польской дивизии Колчака. Золото и чехи. Иркутск.

Вокруг Байкала. Станция Манжурия. Страна Манжурия. Харбин. Мукден. Лаоян.

Порт-Артур. Дальний. Судьбы поляков в Манжурии во время мировой войны и революции.

Теперешнее положение, что делать? Поляки китайские подданные. Китайский рынок

открыт для Польши. Генерал Чанг-Тео-Лин - друг поляков. Как Китай искал Польшу.

Конечно, тема «Вацлав Серошевский и Китай»

заслуживает отдельной книги.

Часто заглядывали на Полесье и китайские

коммивояжеры. Так в брестском областном архиве [ф. 94, оп.1, д. 1448 л. 225 и

л. 169] выявлены два документа: «14 декабря 1931 года в Польшу въехал Тхен Кнай

Сионг. 26 февраля 1932 года приехал в Березу-Картузскую, где живет в отеле

Сермена и торгует галантерейными товарами китайского производства».

«20 января 1932 года в Польшу въехал

гражданин Китая Пан Го Квей. 16 сентября 1932 года приехал на 3 дня в

Березу-Картузского, где жил в отеле Давида Сермена. Купец торговал фарфором,

скатертями и мелкой галантереей».

Береза-Картузская была тогда небольшим,

даже не уездным, но торговым городком Полесского воеводства. Можно

предположить, что посещения китайскими купцами таких крупных городов

воеводства, как Брест и Пинск, были довольно интенсивными.

Евгений

Днепровский

/Гістарычная

Брама. Гісторыя і культура Палесся. Навуковы часопіс. Выдае Палескі дзяржаўны

універсітэт. №1 (25). Бяроза. 2010. С. 51./

У

1933-1939 гг. Серашэўскі быў прэзыдэнтам Польскай Акадэміі Літаратуры. У

1935-1938 гг. чалец Сэнату Польшчы.

20

красавіка 1945 г. Вацлаў Серашэўскі памёр ад пнэўманіі ў лякарні мястэчка Пясечна,

непадалёк ад Варшавы і быў там пахаваны, але ў 1949 г. ягоныя парэшткі

перапахавалі на могілках Павонзкі у Варшаве.

Па

матывах раману Серашэўскага “Мяжа скрухі” у РФ быў пастаўлены бязглузды баламуцкі

фільм Аляксея Балабанова “Рака”, а ў фільме “Качагар” галоўны герой, чамусьці, перадрукоўвае

па памяці аповяд Серашэўскага “Хайлах”.

Літаратура:

* Журналъ общаго

собранiя членовъ Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго

Географическаго Общества, состоявшагося 7 февраля 1894 г. // Известія

Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскага Географическаго Общества. Подъ редакціей

правителя дѣлъ Я. П. Прейна и

члена Отдѣла

Д. П. Першина. Т. XXVI. № 4-5-й (последній). Иркутскъ. 1896. С. 287.

*

Feldman W. Współczesna Literatura

Polska 1880-1904. T. II. Wyd. 3-e. Warszawa. 1905. S. 187, 198-202, 207-208.

*

Яцимирскiй А. И. Новѣйшая

польская литература. Отъ возстнія 1863 года до нашихъ дней. Т. I.

С.-Петербургъ. 1908. С. 390-391, 409-416.

*

Яцимирскiй А. И. Новѣйшая

польская литература. Отъ возстнія 1863 года до нашихъ дней. Т. II.

С.-Петербургъ. 1908. С. 293, 311-321.

* Фельдманъ В. В. Сѣрошевскій. Перев. И. Хвойнина. //

Критическій альманахъ. Кн. ІІ. Москва. 1910. С. 183-186.

* Залевскій

К. Къ характеристикѣ новѣйшей польской

литературы. // Современный мiр. № 4. С.-Петербургъ. 1912. С. 271-283.

* Поповъ И. И. Екатерина

Константиновна Брешко-Брешковская. Бабушка Русской Революціи. Москва. 1917. С. 23-25.

*

Каменский Г. Серошевский

(Sieroszewski) Вацлав. //

Энциклопедический Словарь Русского Библиографического Института Гранат. Седьмое

издание. Т. 41. Ч. VI. Москва. 1926. Стлб. 602-603.

*

Czachowski. K. Wacław Sieroszewski. Życie i twórczość. Lwów. 1938. 154 s.

* Czachowski. K. Wacław Sieroszewski. Życie i twórczość. Wyd. 2-e. Łódź. 1947. 158 s.

*

Серошевский (Sieroszewski) Вацлав. // Большая Советская Энциклопедия. Т.

38. 2 изд. Москва. 1955. С. 599.

*

Свенко Г. Вацлав Серошевский и его труды о якутах. (К 70-летию

выхода в свет первой этнографической монографии о якутах.) // Известия

Сибирского Отделения Академии Наук СССР. Сер. Общественных наук. № 1. Вып. 1.

Новосибирск. 1969. С. 74-78.

* Гурвич И.

С. Серошевский (Sieroszewski) Вацлав

Леопольдович. // Советская историческая энциклопедия. Т. 12. Москва. 1969. Стлб. 805.

*

Ровнякова Л. И. Вацлав

Серошевский – исследователь Якутии. // Польско-русские литературные связи. Москва.

1970. С. 333-344.

*

Чертков Л. Н. Серошевский

(Sieroszewski), писал под псевд. Вацлав Сирко), Вацлав. // Краткая Литературная

Энциклопедия. Т.

6. Москва. 1971. Стлб. 801.

Małgowska. H. M. Sieroszewski i Syberia. Toruń. 1973.

* Серошевский

(Sieroszewski) (писал также под псевд. Вацлав Сирко и К. Багриновский) Вацлав.

// Большая Советская Энциклопедия. Т. 23. 3-е изд. Москва. 1976. С. 312. Стлб. 922.

Theodoratus R. J. Waclaw Sieroszewski and the Yakut of

Siberia. // Ethnohistory. V. 24, No. 2. Durham. 1977. P. 103-115.

* Armon W.

Polscy badacze kultury Jakutów. [Monografie z Dziejów Nauki i

Techniki. T. CXII.] Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. 1977.

* Sieroszewski Wacław (1858-1945). //

Bibliografia Literatury Polskiej. Nowy Korbut. T. 15. Literatura pozytywizmu i

Młodej Polski. Hasła osobowe. M-S. Warszawa. MCMLXXVII. S. 530-561.

* Leżeński

C. Polonia Restituta na carskim

mundurze. Fakty i anegdoty literatury polskiej. // Życie Literackie. Warszawa. Nr 1356. Styczeń. 1978. S. 9.

* Ефремов К. С. Воспоминания В. Серошевского о Якутии. // Освободительное

движение в России и якутская политическая ссылка (XIX — нач. XX вв.). Материалы

всесоюзной научной конференции. Якутск – Черкех, 28-30 июня 1989 г. Ч. II.

Якутск. 1990. С. 158-161.

* Охлопков В. Е. История политической ссылки в Якутии. Книга

первая (1825-1895 г.г.). Якутск. 1982. С. 154-156.

* Лозинський І. М. Серошевський (Sieroszewski) Вацлав. // Українська

Радянська Енциклопедія. Т. 10. Вид. 2-е. Київ. 1983. С. 135-136.

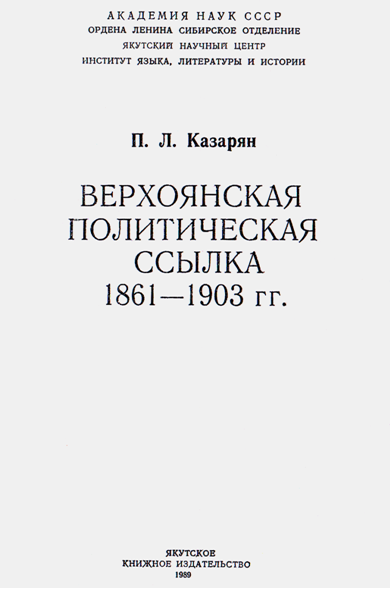

* Серошевский В. 6, 12, 14, 18, 36, 39, 43, 46, 51, 59, 60, 62,

73, 74, 77, 86, 93, 94, 111, 113, 119, 145, 148, 153, 155, 157, 167. // Казарян

П. Л. Верхоянская политическая ссылка

1861-1903 гг. Якутск. 1989. С. 172.

*

Серошевский Вацлав Леопольдович. // Литературная энциклопедия. Т. 10. München. 1991. Стлб. 697-698.

*

Степанов С. В. Л. Серошевский и

Якутия. [Вступительная

статья, написанная к новому изданию книги В. Серошевского «Якуты» (Москва,

1993).] // Якутия. Якутск. № 89. 14 мая 1993. С. 3.

*

Иванов В. Переиздано на средства

«Золото Якутии». Вышли в новом издании «Якуты» В. Л. Серошевского. // Советы

Якутии. Якутск. №

90.15 мая 1993. С. 3.

*

Пахомов И. Сахалар хайдах оттуулларай? В. Л Серашевскай «Якуты» диэн этнографическай чинчийии опытын кэпсиир кинигэтиттэн. // Кыым. Якутскай. От ыйын 31 к. 1993. С. 3.

* Sieroszewski Wacław 280, 288, O28, 52. // Gacowa H. Eliza Orzeszkowa [Bibliografia

Literatury Polskiej. Nowy Korbut. T. 17. Vol. II.]. Wrocław –

Warszawa - Kraków. MCMXCIX. S. 63,64. 113, 117, 185.

* Серошевский Вацлав Леопольдович. //

Энциклопедия Якутии. Т. 1. Москва. 2000. С. 387-388.

* Армон.

В. Польские исследователи

культуры якутов. Перевод с польского К. С. Ефремова. Москва. 2001. С. 81-98.

* Серошевский А. Вацлав Серошевский: страницы биографии. [Материал был

любезно представлен Анджеем Серошевским, внуком Вацлава Серошевского,

профессором Варшавского университета, специалистом по венгерской литературе.

Перевод с польского Ольги Кубат. Литературная обработка Тамары Коммунаровны

Ермолаевой.] // Якутский архив. № 3. Якутск. 2002. С. 103-105.

* Брыль Я.

З людзьмі і сам-насам. Запісы, мініяцюры, эсэ. Мінск. 2003. С. 111-112.

*

Kijak A. Polski zesłaniec wśród Jakutów, Japończyków i Ajnów.

Świadectwa kontaktów kulturowych w pamiętnikach i wspomnieniach Wacława

Sieroszewskiego. // NAPIS. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i

użytkowej. Seria XI. Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów

kulturowych. Warszawa. 2005. S.

221-229.

*

Старостина М. И. Вацлав

Серошевский и клан колымских Слепцовых. // Якутский архив. № 1. Якутск. 2007. С. 8-16.

*

«Я счастливейший из якутов». [Серошевский? 12лет эта свинья прожила среди якутов.] // С. И. Николаев-Сомоҕотто – первый дипломированный ученый-этнограф из якутов.

Воспоминания, статьи, литературный опыт. Составители Е. П. Антонов, В. Н.

Сафонова. Якутск. 2007. С. 173.

*

Горшенин А. В., Шостакович Б. С.,

Серошевский Вацлав (Вацлав Леопольдович) (псевд. Вацлав Сирко). // Историческая

энциклопедия Сибири. С-Я. Новосибирск. 2009. С. 68.

*

Днепровский Е. Китай и Западное

Полесье. (20-30 гг. ХХ века.) // Гістарычная Брама. Гісторыя і культура

Палесся. Навуковы часопіс. Выдае Палескі дзяржаўны універсітэт. №1 (25).

Бяроза. 2010. С. 51.

* Брыль Я.

З людзьмі і сам-насам. Запісы, мініяцюры, эсэ, апавяданні. Мінск. 2011. С. 90.

*

Такасаева К. Р. Вацлав

Серошевский (1858-1945) в пространстве пограничья культур. // Якутский архив. №

1. Якутск. 2012. С. 19-24.

Анэта

Жубар,

Койданава

203) Серошевский, Вацлав Леопольдович;

сс.-пос. (1880-1892), сын б. помещика Варшавск. губ., был на II к. жел.-дор.

технич. учил. в Варшаве, поляк, холост, 20 л. «Содержась в Варшавской

Александровской цитадели по прикосновенности к делу о социально-революционной

пропаганде в Варшаве, в 1878 г. за вооруженное сопротивление, оказанное им

военному караулу во время нахождения его под следствием, — был предан военному

суду, которым и приговорен к 8 г. каторжн. раб. в крепостях. Но ввиду

молодости, легкомыслия, возбужденного состояния и раскаяния «отделался лишением

прав и ссылкой на поселение в «отдаленнейшие места Сибири». По дороге к месту

ссылки, партия арестантов, в которой был и Серошевский, находясь в Красноярском

остроге, «оказала сопротивление обыску возвращавшегося из кухни адм.-ссыльного

Федорова, при чем с участием всех выломаны двери коридора и нанесены

оскорбления на словах: инспектору пересылки арестантов полковнику Загарину,

красноярскому полицеймейстеру и смотрителю острога». Порядок был восстановлен

тюремным караулом. Серошевский, признанный одним из главных зачинщиков этих

беспорядков, отсидел месяц в секретной камере Иркутск. тюремн. замка и вместо

Киренского у. Иркутск, губ. — первоначального назначения — попал в Якутск. обл.

Находясь в Иркутске, С-ий и ссылавшийся в Якутск. обл. Н. Кларк одновременно

подали прошение, ходатайствуя «о поселении их вместе для взаимной нравственной и материальной поддержки друг друга и притом в таком пункте, где бы имелась

возможность заняться какой-либо торговлей или промышленной деятельностью».

«Снисходя» к этой просьбе, с 19/V 1880 г. их поселили в Верхоянск. Вследствие

недостатка инструментов, материалов, а главное слесарной работы, которую мог

выполнять С-ий — средством к существованию было лишь казенное пособие. 26/V

1882 г., жившие в Верхоянске политич. ссыльные Серошевский, Лион, Арцыбушев,

Царевский, Зак, Е. Александрова и Лунг, сговорив предварительно живших вблизи

города двух скопцов ссыльно-поселенцев братьев Тараскиных, бежали с ними,

спустившись в лодке вниз по Яне к Ледовитому океану. Первая погоня, посланная

наперерез беглецам сухопутным путем к устью р. Ардычи (прит. Яны), возвратилась

ни с чем. Поэтому исправник вторично отправил водным путем управляющ. казач.

командой, 5 казаков и фельдшера, исходя из тех соображений, что, спустившись к

устью р. Яны, беглецы все равно будут задержаны льдами, так как океан

становился свободным для плаванья не раньше средины июня. Так и случилось.

Бежавшие были пойманы 15 и 16 июня в м. Отчебеть, в устье р. Яны по протоке

Огонер-Еся. При аресте сопротивления никто из них не оказал, хотя они и имели

револьвер и 5 охотничьих ружей. Як. окр. полиц. управление приговорило С-го за

побег к 30 ударам плетьми, которые губернатор заменил переводом в Колымский

окр. В Ср.-Колымске Сер-ский прожил до ноября 1884 г., когда по ходатайству

сестры был переведен в Баягантайский улус Якутск. окр. Етим переводом он не был

доволен, так как находил, что положение его нисколько не улучшилось: местность

глухая, болотистая, подверженная ежегодно лихорадке и др. болезням, до Якутска

300 верст, весной и осенью сообщение с городом прерывается совершенно, письма и

газеты получаются не чаще, чем в Колымске, климат не менее суров, чем в

Колымске, юрты так же тесны и холодны, как там. Ввиду всего этого с декабря 1886

г. переселился в Намский ул. В результате занятий хлебопашеством он не только

не улучшил своя материальное положение, но к 1891 г. имел 200 р. долгу, так как

то набег кобылки, то засуха побивали и портили его хлеба. Напр., в 1890 г.

посеял 40 п хлеба, а снял едва лишь 60. В одном из заявлений он пишет «хотя я

усердно сеял, пахал, боронил, косил и молотил в продолжение семи лет (2 г. в

Баягант. ул. и 5 л. в Намском), в результате на моем хозяйстве накопились

большие долги, а постоянная возня с здешней неблагодарной и вечно мерзлой

почвой лишала меня единственного моего достояния — здоровья, и время моего

здесь проживания я провел в крайней нужде, иногда впроголодь».

Надзиратель за ссыльными в 1890 г. след,

образ, описывает жизнь Серошевского: «Одинокий (имел внебрачную дочь). Водворен

в Хатын-Арынском насл., в 5 в. от управы к северу, в доме якутки Арины

Челба-Кыса, где имеет и свою юрту. Имеет полный надел земли (15 дес.). Одним

хозяйством с ним проживают гос. ссыльные Багряновский и Цобель, а потому он

арендует от якутов 4 дес. земли готовой, вспаханной. Засеяно было вообще всего

40 п. разн. хлеба, от которого получился урожай ниже среднего. Из огородных

овощей посажены были: картофель, капуста, репа, морковь и брюква, обрабатывает

землю сам общими силами с сожителями своими, поэтому в обработке земли и хлеба

в посторонних работниках не имеет надобности. Хлеб возит молотить к скопцам на

мельницу, платя за помол с пуда 15-20 к. Приготовление дров производит через

подряд. Якуты вырубают дрова и выставляют на месте саженями по 30 коп. за

каждую. Перевозить к жилью нанимает тех же якутов по 30 к. с сажени. Знакомства

ближнего с жителями не ведет, кроме как с товарищами ссыльно-преступниками. С

инородцами имеет лишь дело по покупки припасов от них, сбыту своих произведений

и найму рабочих лошадей. Вообще он мало расположен к якутам, наоборот и якуты

его не любят. По-якутски говорит хорошо, с товарищами ссыльными живет дружно. В

свободное время от работ занимается чтением книг и газет, получая таковые через

полицию с почты».

Во все годы пребывания в области занимался

сбором самых разнообразных сведений о якутах и якутском крае. Уже в 1882 г.

были напечатаны его Путевые заметки»; в 90-х г.г. печатал в «Русском

Богатстве», «Живой Старине», Известиях В.-Сиб. Отд. Рус. Геогр. О-ва»

произведения этнографического и бытового характера, выступив в то же время и

как беллетрист (повесть «На краю лесов», рассказы «Хайлак» и др.). В результате

работ по изучению якутов, в 1896 г., уже по возвращении из ссылки, им была

издана книга «Якуты», т. I, опыт этнографического исследования (стр. ХІІ+719),

которая, несмотря на некоторые спорные положения, до сих пор является наиболее

полным и интересным исследованием этой народности. Выехал из области в июне

1892 г. [В. Николаев, Якутский край него исследователи. Д.д. 164 и 248].

/М. А. Кротов. Якутская ссылка

70-80 годов. Исторический очерк по неизданным архивным материалам.

[Историко-революционная библиотека журнала «Каторга и Ссылка». Воспоминания,

исследования, документы и др. материалы из истории революционного прошлого

России. Кн. I.] Москва. 1925. С. 216-218./

Приложение 4

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ

ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ

ВЕРХОЯНСКОГО ОКРУГА

(1861-1903

гг.)

СЕРОШЕВСКИЙ ВАЦЛАВ (ЛЕОПОЛЬДОВИЧ), сын

потомственного дворянина, род. 15 августа 1860 г. в Варшавской губ. Учился в

Варшавском техническом училище. Один из первых польских социалистов. Арестован

и предан военно-окружному суду, который 8 июля 1879 г. приговорил к лишению

всех прав и ссылке на поселение в отдаленнейшие места Сибири. Прибыл в

Верхоянск 19 мая 1880 г. Женился на верхоянской якутке Анне Слепцовой. Участник

побегов 1881 и 1882 гг., за что в марте 1883 г. переведен в Колымский округ, а

с декабря 1884 г.— в Якутский округ. По окончании ссылки в Сибири в 1894 г.

выехал в Европейскую Россию. Впоследствии стал этнографом, писателем. После

Октябрьской революции жил в Польше. Умер в 1945 г. в Варшаве.

/Казарян П. Л. Верхоянская политическая ссылка 1861-1903 гг.

Якутск. 1989. С. 119./

Вначалѣ 90 годовъ Е. К. получила право

разъѣзда по Сибири и переѣхала въ Иркутскъ, гдѣ прожила до 1896 г. Въ Иркутскѣ

Брешковская глубоко вошла въ мѣстное общество, сдѣлала большія энакомства,

близко стала къ кружку, издававшему газету «Восточное Обозрѣніе» и къ

Восточно-Сибирскому отдѣлу Русскаго географическаго общества...

Въ Иркутскѣ Е. К. проявила недюжинный

литературный талантъ. Она писала и раньше, въ 70 гг., но почти исключительно въ

нелегальной прессѣ. Въ Иркутскѣ же ей пришлось вплотную подойти къ литературѣ.

Брешковская дѣлала другимъ только добро, и литературный ея талантъ обнаружился

въ формѣ помощи другому. Во время ея жизни въ Иркутскѣ, въ городъ прибылъ послѣ

ссылки въ Якутской области писатель Вацлавъ Сѣрошевскій. Онъ, какъ полякъ, не

владѣлъ еще въ совершенствѣ русскимъ языкомъ. Е. К. редактировала и исправляла

стилъ его разсказовъ; но самыя большія услуги Е. К. оказала Сѣрошевокому при

составленіи имъ цѣнной въ научномъ отношеніи монографіи «Якуты», изданной

потомъ фирмой А. И. Громовой. Въ этотъ капитальный трудъ вложено не мало не

только редакторскаго, но и самостоятельнаго творческаго труда Е. К. Сѣрошовскій

вывезъ изъ Якутской области богатые матеріалы и обрабатывалъ ихъ въ Иркутскѣ.

Брсшковская помогала ему въ этой обработкѣ и взяла на себя самостоятельную

часть работы. Въ научной работѣ сырой матеріалъ всегда долженъ бытъ провѣренъ и

освѣщенъ научными изслѣдаваніями, сдѣланными другими раньше. И вотъ «Бабушка»

засѣла въ богатую библіотеку Восточно-Сибирскаго отдѣла Географическаго

общества, преводила въ ней цѣлые дни, изучая труды объ якутахъ, разбросанные въ

брошюрахъ, статьяхъ, напечатанныхъ въ «Запискахъ» и «Извѣстіяхъ»

Географичеекаго общества, толстыхъ фоліантахъ и др. Въ работѣ Брешковская

проявляла изумительную энергію и неутомимость; ее нельзя было оторвать оть

работы ни для обѣда ни для чая. То и другое приходилось посылать ей наверхъ, въ

музей. Но придешь черезъ полчаса и видишь, все стоитъ нетронутымъ.

— Е. К., что вы дѣлаете? Развѣ такъ можно

работать. Вы меня, — не разъ говорилъ я ей, какъ консерваторъ музея и и. о.

правителя дѣлъ Географическаго общества, — вынудите закрыть вамъ доступъ въ

библіотеку. Вы для насъ дороже, чѣмъ «Якуты» Сѣрошевскаго.

— Ну, не сердитесь, голубчикъ. Я сейчасъ...

Право, я еще не хочу ѣстъ...

Но приходилось заставлять «Бабушку»

покушать, а она сердилась, что «пустяками» ее отрываютъ отъ работы.

Изумлялся ея энергіи и никакъ не могъ

понятъ побудительныхъ мотивовъ увлеченія якутами такой страшной революціонерки,

какой считалъ Е. К. генералъ-губернаторъ А. Д. Горемыкинъ, къ слову сказать,

глубоко уважавшій Е. К.

— Ну, что ваша Брешковская, все «якутовъ»

пишетъ?.. Охъ, ужъ, эти мнѣ якуты. Боюсь я ихъ. Какъ бы вмѣсто якутовъ не вышла

цѣлая философія и тактика революціонной борьбы въ Россіи, написанная въ отдѣлѣ,

покровителемъ котораго я состою...

— Но безпокойтесь Ваше Высокопревосходительство.

Эта самые настоящіе «якуты» и никакихъ революцій тамъ нѣтъ. Брешковская

обложена стѣной книгъ и, если бы жандармы пришли и посмотрѣли бы на эту стѣну,

то немедленно выдали бы Е. К. свидѣтельство въ отмѣнной благонадежности.

— Вы вотъ шутите, а мнѣ чуть ли но

еженедѣльно приходится писать въ департаментъ полиціи о Брешковской, и когда я

пишу, что она погрузилась въ науку, то мнѣ отвѣчаютъ: — «странно,

неестественно»; «имѣйте наблюденіе, а лучше отправьте подальше»... Смотрите, не

подведите»...

Подобные діалоги не разъ происходили у меня

съ Горемыкинымъ, а когда вышли «Якуты», то старикъ съ уваженіемъ говорилъ объ

этой работѣ и былъ доволенъ, что не отправилъ Е. К. «подальше».

/И. И. Поповъ.

Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская. Бабушка Русской Революціи. Москва.

1917. С. 23-25./

XII.

ОТ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА К ЧЕЛОВЕКУ

Вацлав

Серошевский; его жизнь и творчество. — Оптимизм Серошевского, как результат

веры в «человека». — Пантеизм сибирских инородцев сообщает равновесие душевному

укладу польского писателя. — Любовь инородцев к своему «краю с сорокадневными

ночами», «краю-владению беспредельной печали». — «Человечество» в понимании

Серошевского. — Параллель между ним и Шиманским. — Значение его творчества для

польской литературы и его героев, невольных обитателей Сибири, в истории

дальнейшего освобождения личности.

Оба рассмотренные раньше альтруистические,

или демократические, течения в польской литературе обращали внимание читателей

на обездоленных среди известного общества, изредка — среди нации или религии.

Заслуга польской демократической литературы огромна. Она подготовила почву для

нового течения, в котором симпатии писателей к обездоленным в том или ином

отношении покоятся уже не на простой гуманности, не на естественном альтруизме,

но на началах более широких. Это — апофеоз Человека, идейная защита прав

«человека» перед нацией, религией и обществом. В деле долгого освобождения личности

от «толпы» изучаемое направление было неизбежным этапом. Пионером в этом

течении был варшавский публицист А. Свентоховский. Но, как беллетрист-теоретик,

он дал только схему новой идеи. Для воплощения же ее в художественных образах

понадобилось, чтобы два его идейных преемника, А. Шиманский и В. Серошевский,

были сосланы в Сибирь и здесь, среди отверженных или дикарей, стали бы искать

«человека». Оба они не обошлись без влияния русской литературы, главным образом

Достоевского и Короленко.

Обыкновенный демократизм, который

культивировали лучшие польские писатели-гуманисты, вытекал из жизненных

условий, создавался жизненными противоречиями, и, заглядывая в трюм

общественного корабля, они не имели в виду определенной задачи, кроме

альтруистического чувства. Демократизм второго вида на первых порах был

теоретическим и мог стоять иногда даже вне жизни. Его анти-национализм и

анти-конфессионализм вытекали скорее из теории, из рационалистической

философии, и в отдаленном будущем имели в виду не только освобождение человека,

но и освобождение личности, легшее в основу, сверх-индивидуализма,

индивидуалистического анархизма.

***

Вацлав Серошевский занимает особое место

среди польских писателей не потому, что описывает жизнь экзотических стран, что

интересы героев его — дикарей или инородцев — совершенно далеки от польских

интересов. Этого слишком мало. Внутренние особенности творчества Серошевского

дают ему особое место в польской литературе. Он отверг принцип национальности и

всякие расовые отличия; он стал искать «человека» уже не в ссыльном поляке, не

в каторжнике, а в полудиком якуте, и в гордом чукче, и в боксере-китайце. Он

проник в души этих «язычников», нашел там сокровища духовной, красоты, сделал

этих дикарей близкими и родными, заставил читателей жить их чувствами,

страданиями и радостями. В торжестве этого открытия Серошевский стал говорить

мощными словами мужа, писать смелой кистью художника, приглашать к борьбе, жизни

и освобождению.

Основной характер Серошевского определился

в первых же произведениях и не изменился и до сих пор. Теперь Серошевский — в

расцвете писательских сил. Он родился в 1858 году в с. Воля-Козловска

Варшавской губ., по окончании гимназии сначала занимался слесарной работой в

частной мастерской, затем ходил в ремесленную школу варшаво-венской железной

дороги и своим развитием обязан исключительно самообразованию. Он не помнит

себя без книги, без чтения и размышлений. За участие в рабочем движении в 1878

году

Серошевский был сослан в Сибирь и здесь

впервые начал писать рассказы из быта инородцев, собирал материалы для научной

работы об якутах и т. д. Произведения его появлялись и по-польски, и по-русски,

иногда под псевдонимом Sirko (Сѣрко); некоторые он сам переводил на русский

язык. Из повестей и рассказов его более известны следующие: «Na kresach lasów»

— «На краю лѣсовъ», «W matni» — «Въ западнѣ», «Сhajłach» — «Хайлахъ», «Сzukcze»

— «Чукчи», «Nang-ming-tse» — «Нангъ-мингъ-цзе», «Jang-chun-cdzу» —

«Янгъ-хунъ-дзы», «Kuli» — «Кули», «Wsród lodów» — «Среди льдовъ», «Na dnie

nędzy» — «Предѣлъ скорби», «Risztau» — «Риштау», «Вrzesk» — «Разсвѣтъ»,

«Latorośle» — «Побѣги», «Роwrót» (1904) — «Возвращеніе», «Ucieczka» (1906) —

«Побѣгъ», «Ol-Sоnі Kisań» (1906) и другие. Часть их вошла в сборник «Powieści

chińskie» (1903; в 1907 году вышло 3-е издание). Первая научная его работа

издана Русским Географическим Обществом — «Якуты» (Спб. 1896), по-польски —

«Dwanaście lat w kraju Jakutów» (1901); позднее вышли «Дальній Востокъ»

(Сибирь, Манчжурія, Японія, Сахалинъ, Китай) — «Nа daleki Wschód» ( 1904) и

«Корея. Очерки природы, жизни, государственнаго строя». Кое-что из его

рассказов появилось в дешевых русских изданиях для народа.

По возвращении из ссылки Серошевский не

прекращал сношений с польскими политическими организациями и на польско-русском

съезде, происходившем в Москве 12 апреля 1905 года, произнес знаменательную

речь о совместной борьбе «za naszą wolność i waszą»; эти слова сделались новым

лозунгом сочувствующих русско-польскому сближению. Затем он примкнул к

прогрессивно-демократической польской партии и не раз выступал против

национально-демократической партии («Наши Дни», 1905, № 27; «Право», 1905, №

19, и др.). За статью в «Ежедневномъ Курьерѣ», 1905 года, № 264, с требованием

снятия военного положения в Царстве Польском, амнистии и фактического

осуществления свобод манифеста 17 октября, Серошевский был арестован и предан

военному суду. Несмотря на энергичный протест «Союза в защиту свободы печати»

(«Русь», № 21), он не был освобожден и бежал заграницу, где живет до сих пор.

Недавно он уехал в Корею и рассчитывает посетить южный Сахалин.

Из обзора написанного Серошевским уже

видно, что круг наблюдений у него не велик; но эта специализация выгодно

отразилась на глубине их. Долгие и упорные размышления над внешней жизнью,

спокойная и ясная сосредоточенность в самом себе, указанная раньше твердая вера

в «человека», как результат его вдумчивого отношения к людям, — этим

объясняется то, что среди польских писателей новейшего поколения Серошевский,

по определению Стена, — «самая несложная, самая светлая, менее других мятежная,

следовательно, едва ли не самая счастливая душа; а вместе с тем — самая

первобытная, следовательно, едва ли не самая поэтичная».

«Жизнь

Серошевскаго слагалась не из одних мечтаний. Описанные в его произведениях

местности говорят о долгом, многолетнем скитании по сибирским землям. Как

красноречивы его краткие комментарии, какими нитями духовной общности связывают

они художника с изгнанниками-героями его произведений! Подобно этим

изгнанникам, Серошевский страдал не по своей вине, не из-за себя и не в своем

воображении. Его не отравленное болью воображение — чисто, могуче и, как все

могучее, оживлено улыбкой, наклонно к оптимизму. Ни один из молодых наших

авторов не отличается такой удивительно- примиряющей душевной свежестью; ни у

одного из них не проявляется так ярко почти детская любовь к жизни, „этому

чудному цветку, сплетенному из слез и улыбок миллионами существ в течение миллионов

лет”. Первое впечатление, произведенное на Серошевского вселенной, это,

по-видимому, — восторг, преисполненный изумления: природа забавляет его,

пленяет, оглушает, умиляет. Уменье вызывать чувство умиления почти совершенно

забыто у молодых, а между тем достаточно припомнить пресловутого

„Янка-музыканта“, чтобы увидеть, как велика мощь умиления. Но умиление не

допускает ни критики, ни размышления — этих ядов, которые прожгли нашу

молодость до мозга костей. Умиление, это — нежный, серебристый туман, который

разгоняется бесследно одним холодным дуновением самоанализа. Но, вместе с тем,

оно требует значительной душевной нежности — и, как чувство любви, требует

мужества. Не всякий посмеет сказать, что он — благороден. В Серошевском

соединились эти условия, и вследствие этого из числа молодых он лучше всех

усвоил себе тайну умиления».

Серошевский верит только в человека. Когда

один из его героев, Вихлицкий, томительно ожидает смерти у обвала на вершине

Риштау и твердо верит, что спасения нет, что смерть неминуема, —

черкес-проводник говорит ему:

— Да будет так, как определено Богом! Ты,

барин, трясешь головой; ты, я вижу, никогда не молишься. Однако, ваш Бог —

также Бог.

— Я верю только в людей, Селим, — отвечает

Вихлицкий. — Этого довольно («Risztau»).

Человечество — вот божество Серошевского, и

оно никогда не обманет верующего, хотя бы отдельные люди и обманывали его.

Пантеизм инородцев, среди которых так долго жил польский писатель, сделался его

верой. Сила природы — в ее бессмертии; той же силой обладают и люди, жертвующие

собой для чужого блага. Припомним ссыльного Павла Щербину, который воспитал в

себе веру в братство людей, правда, исключительно по книгам. Жизнь он знал

плохо, и первое же разочарование в людях, в правдивости всей теории оказалось

для него тяжелым. Пока у него были деньги, запасы пищи, табаку, чаю, якуты

относились к ссыльному хорошо, — и полгода он прожил с ними в дружбе: они

называли его братом. Но

вышли деньги и запасы — и якуты перевели

Павла в одинокую и изорванную юрту, где было темно и холодно. Физические

страдания мечтателя усиливались от сознания, что его теоретическая утопия

разбилась о суровые души людей. Несмотря на жестокий мороз, он идет в город,

сбивается с дороги. Пред ним — смерть, страшная, беспощадная, смерть одинокого,

замерзающего в пустыне, человека... Его уже заносит снегом, но он по-прежнему

любит людей, жалеет их.

— Они могли бы быть могучими, — думает

Павел, — могли бы попирать ногами миры, а познанием души могли бы жизнь

отдельных личностей продлить до бесконечности... А между тем они пропали,

умерли навеки и без надежды на возрождение в плодах своих стремлений...

И Серошевский не позволяет умереть такому

человеку, не губит его живой веры в людей. Павла находят якуты и спасают ему

жизнь, спасая вместе с тем и эту веру («Na kresach lasów»). Признавая человека

«святейшим из званий», Серошевский видит человека и в отверженных судьбой — в

якутах, — и наделяет их способностью жертвовать собой для общего блага («W

ofierze bogom»); видит он его и в «несчастнейших среди несчастных, последнейших

среди последних» — в прокаженных, — и наделяет их добротой, нежной

привязанностью, любовью до самозабвенья («Dno nędzy»). Вообще, инородцы

изображены у него в симпатичных чертах, начиная от полудиких чукчей и кончая

озлобленными китайскими боксерами. Целый ряд фактов свидетельствует о

добродушии якут и чукчей, о сознании долга, о поэтическом складе их ума и

гостеприимстве и т. д. «Во всей якутской земле дом есть собственность тех, кто

нуждается в убежище», — говорит Серошевский. Тот же самый казак Буза, который

держится невысокого мнения о чукчах и говорит, что «совсем олений у них

разговор... И вера оленья... Куда олени пойдут, туда и они за ними...»; который

обращается к чукчам-депутатам совершенно бесцеремонно: «Ах вы, морды... оленьи

морды!.. дикие люди!», — тот же Буза находить, что хотя они — дикие и свирепые,

«но у них тоже есть свое обхождение... Гордецы — они... снисхождения не любят»

(«Сzukcze»). Этого довольно: где есть гордость, там есть и величие человека, и

красота души. Если якут и хитер, то хитрость его граничит с наивностью.

В смешной и

довольно важной речи Хабджий хочет убедить опасного жильца, бывшего

острожника-«хайлака», что жить у него в юрте совсем неудобно, что пища —

плохая, что сам он, хозяин, слишком глуп.

— У тебя, нуча — (белолицый), — большой

язык, мудрый язык, — говорит он каторжнику. — Тебя стоит послушать, стоит

понять, но ты не поверишь, какой я глупый, такой уж глупый... что ничего не

могу понять. Если ты не веришь, так спроси, кого хочешь, — и все тебе скажут...

Тебе, нуча хорошо было бы жить там, где бы тебя понимали, — у богатых, умных, у

таких, которые умеют говорить по-твоему... Ведь у тебя язык замороженный, а у

меня нет ушей; у меня язык замороженный, у тебя нет ушей. Подумай сам, сколько

это хороших и умных вещей пропадает... Я тебе посоветую, посоветую, как другу;

ведь я тебя люблю. Вот завтра или послезавтра иди к князю — (старшине), созови

сходку и скажи ему: «Он глуп. Он ничего не понимает; он — неученый и дикий, — я

не хочу жить у него!» («Сhajłach»).

Симпатии читателей всегда будут на сторонt

этих отверженных. Они симпатичны еще потому, что любят свою родину — «край с

сорокадневными ночами, куда ветер не залетает, где перелетные птицы не садятся;

край — владение беспредельной печали» («Dno nędzy»). «Зачем же ей тосковать? —

спрашивает Серошевский, говоря о якутке Керемес. — Разве ей здесь не хорошо, не

весело?.. особенно летом, когда вдоволь пищи, когда вокруг тепло и ясно? Она

взглянула в открытые двери, через которые ей улыбались залитые солнцем

окрестности. — Разве не хороши эти тучи, это бледно-голубое родное небо, эта

черная, сумрачная и вместе с тем милая тайга?.. Как упоительно пахнут

расцветшие лиственницы лесов! Нет, хороша якутская земля, их земля. А если

говорят, что там, на юге, есть лучшие страны, так наверное врут. Зачем же в

таком случае приезжают сюда, к нам?» («Сhajłach»). А приезжают затем, чтобы

разрушить убогое «якутское счастье, чтобы надругаться над привязанностью

отверженных к их отверженной родине.

Китайцы не меньше якут любят свою жалкую и

бедную страну — «страну благородной желтой глины, древнюю колыбель Китая».

Выгнанные из нее нуждой, продавшиеся в вечное рабство «белолицым собакам», два

брата-кули несколько лет влачат жизнь вьючных животных.

— «Зачем жить,

Ю-Лянг? — спросил как-то Шанг-Си, вглядываясь в бесконечно-унылую линию

железнодорожной насыпи, которую они воздвигали.

— Пока мы живы, мы можем увидеть еще

Китай... — порывисто ответил Ю-Лянг.

— О, да, желтые ущелья Гань-Су... Я их

вижу, брат, каждый день, когда собираюсь заснуть... Помнишь, как волновалась

пшеница на высоких пажитях в хорошие годы?.. Такой пшеницы не бывает нигде...

Помнишь, как мы играли в слона с маленьким Хонг-Ю?.. Мальчуган, верно, уже вырос...

Им пришлось увидеть родину, но только с

берега корабля... Раз как-то в их квартал ворвалась шайка вооруженных белых,

колола их, била их, беззащитных, пока не пришли войска, и белые не подрались с

белыми... Вскоре после того их погнали к морю и посадили на корабль. Прошел

слух, что их отправляют в Китай.

— Единственная Империя!.. Пуп земли!..

Страна цветов!..

Они все простили, все забыли... Они помнили

о ней только хорошее; они рассказывали только трогательное; они смутно

сознавали, что нигде, нигде они не чувствовали себя настолько достойными жизни,

как там, даже в дни тяжелых испытаний» («Kulі»).

О развитии у Серошевского этой же мысли на

почве социализма скажем во втором томе. Социалистическая окраска его

произведений остается как-то незамеченной польскими критиками, которые охотнее

останавливаются на «искании человека» у Серошевского. Я. Стен думает, что

иноземный элемент играет у Серошевского второстепенную роль, что якутский и

тунгусский миры привлекают наше внимание больше тем, чем они похожи на наш,

нежели тем, чем от него разнятся. «Якуты и тунгусы живут, борются, любят и

ненавидят, как и мы. Менее жизнерадостные, они умирают спокойнее, чем мы. Эти

инородцы составляют для Серошевского только часть великого, бессмертного, может

быть, со временем всемогущего человечества, — и эта часть для него достойна

такого же уважения и прославления, как и целое. Человечество! — Перед этим

божеством Серошевский преклоняется и как человек, и как поэт. Ему не хватает

голоса от волнения, когда он мечтает «о развитии, увеличивающемся по мере

накопления богатств и соединения сил, развитии, границ которого обозначить

невозможно, разве небесное солнце погаснет прежде, чем человечество сумеет

зажечь свое собственное»... Вера в человечество, в неопределенное и безличное

божество, всегда бывает источником душевного спокойствия и счастья. Она создает

фанатиков, но кротких, спокойных, лишенных дикости. Ее не легко поколебать,

потому что, как безличная, она не может отвечать за совершающееся в мире. Она

может видоизменяться вместе с тем, кто ее исповедует, но между ними никогда не

произойдет столкновения. Она никогда не возвышается над ним, подобно строгой и

всемогущей силе, перед которой нужно преклоняться даже тогда, когда с ней

борешься и когда ее проклинаешь».

Повторяя уже

известную нам мысль, что Серошевский никогда не произносит слова «Бог», что его

гордые изгнанники, подвергаясь мукам, ни к кому не взывают о помощи, никого не

винят в своем несчастии, ни у кого не требуют отчета, — критик говорит: «Может быть,

именно потому они так невозмутимо-спокойны, и так тверд их душевный закал.

Ссыльные Шиманского, обращенные к небу с вечным протестом, вечно протягивающие

руки к Богу, не знакомы ни с этим душевным миром, ни с этим душевным закалом.

Они веруют в святую справедливость, а между тем видят всю обиду, поэтому с

пеной у рта спрашивают Бога: «Почему? почему?» Не получая ответа, они

безумствуют в отчаянье и ужасе. Сибиряки Серошевского не требуют ничего. Они

знают и верят, что они — одна из ступеней, по которым воображаемая

справедливость нисходит на землю, и несут свой жребий, как необходимость и

неумолимое вознаграждение за будущее блаженство людей. Очутившись в новой

среде, они продолжают работать для своего идеала. Сомнение не имеет к ним

доступа: их души слишком несложны; они чувствуют слишком поверхностно для того,

чтобы принести самих себя в жертву для человечества, быть в состоянии

подтрунивать над нищетой и ее унижениями, подтрунивать над беспомощностью

собственных жертв. Когда у Александра («Въ западнѣ») умирает жена в якутской

избе, — ему даже не приходит в голову, что идея, которую он подвинул, может

быть, на четверть шага, как бы то ни было, его собственной рукой убила живое и

дорогое для него существо. Не слишком ли это — дорогая цена? Александр умеет

любить, но не умеет думать о своем чувстве; потому ему не известно, что он

потерял, и что приобрел вместе с другими. Итак, он из тех, которые трупы свои

дают на удобрение идеи. Будущее блаженство человечества — любимейшая мечта

Серошевского — у него неопределенно, туманно. Иногда кажется, что он

предполагает возможность этого блаженства тогда, когда все самое ненавистное

успокоится вечным сном, и настанет невозмутимая гармония сердца и ума. Возможно

ли это? Желательно ли это? — Серошевский никогда не анализирует своей веры,

следовательно, нечего бояться, что помутится источник его мощи, что ослабеет

эта великая сила, которая спасла человека и пробудила в нем поэта — поэта

несложных, искренних, благородных ощущений».

Популярность Серошевского среди русских

читателей, отчасти в русской науке — вполне понятна: арена действий его

этнографических новелл редко выходит за пределы России; героями его нередко

являются русские. Что же он дал для польской литературы? — Сибирские

изгнанники-поляки впервые были воспеты романтиками, Мицкевичем и особенно

Словацким в его поэме «Ангелли» — фантастическом мартирологе польского народа.

Так же близки польским писателям герои рассказов Шиманского. Глубокая скорбь

поселенцев, томившихся по далекой родине в глухих местах Сибири, — вполне

естественно, была близка и понятна каждому поляку, потому что страдальцами в

рассказах Шиманского являлись поляки; кроме того, в них не было местного

сибирского колорита. Но Серошевский, на первый взгляд, не мог рассчитывать на

такую же симпатию читателей-поляков к своим героям-русским или же совершенно

чуждым инородцам. «Какое может возбудить в нас сочувствие якут или тунгус,

обитающий за тысячи миль от нас, с которым мы не сталкивались в прошлом и с

которым едва ли встретимся в будущем? — спрашивает А. Мазановский. — Неужели

нас настолько ослепляют блестящий стиль и язык, что мы так быстро определили

настоящую цену его произведений? — Не думаю. Во-первых, на очереди у XX

столетия стоит вопрос о заселении сибирской тайги колонистами, а северные

тундры, наверное, в скором времени станут ареной многочисленных предприятий:

грандиозный сибирский железный путь уже связал Европу с теми окраинами и

неизбежно внесет новую жизнь в эту глухую пустыню. Во-вторых, дикая земля якут

усеяна костьми нашего племени, орошена слезами многих благородных сынов нашего

народа. Наконец, в-третьих, в наиболее замечательных рассказах Серошевского мы

находим обычный какой-то европейский облик, и хотя он не всегда принимает

фактическое участие в деле, однако служит некоторого рода арифметической

единицей при определении и оценке местных обычаев, убеждений и верований».

«Представим себе

мечтателя-социалиста, — продолжает А. Мазановский, — сосланного на поселение в якутскую землю за свои мечты о

равенстве и человеческом коммунизме. Имя его — Александр, хотя менее всего

имеет значение имя. Достаточно того, что от своих мечтаний он не отказался и

теперь; они светили в его голове и сердце блеском метеора, как прекрасная

теория, но еще не подвергались поверке в жизни. И вот, очутившись среди якут,

он должен взять на свои плечи воспитание собственной дочери Зоси, оставшейся в

наследство от жены, которая пожелала делить с ним изгнание и умерла в дороге. У

Александра является забота о ребенке. Он домогается получить от якут землю,

думает ее обработать, быть может, нажить состояние. Земли вокруг лежит

довольно, но якуты не отдают ее, а русскому правительству нет заботы о

поддержании социалистического равенства. Поэтому Александр сам берет себе землю

— и с той поры начинается скрытая борьба между ним и якутами. У него украли и

убили лошадь, обвинили его в несовершенном преступлении, лишили его всяких

продовольственных средств, сделали совершенно одинокой его юрту, так что он жил

словно настоящий парий среди пустыни и глуши. Тогда понял он, что

альтруистические мечтания о коммунизме обманули его; тогда начал он ненавидеть

и, упрямо стискивая зубы, повторял: «не сдамся!» В его сердце росло самое

нежное чувство к ребенку; для своей Зоси он сделался самой заботливой матерью;

при каждом ночном шелесте он срывается с места и бежит к ней, убаюкивает ее и

носит на ручках. Когда она горела, беспомощная, в жару лихорадки, — он уносит

ее от враждебных якут и в дороге целыми ночами держит на коленях, чтобы роса

мхов и трав не прохватила разгоряченного организма девочки. В такой «западне»

возвышается людское сердце. Возбужденная доброта; энергия и сила воли,

приобретенное извне представление о равенстве людей, заботливое стремление

утопии о создании социалистического общества, поддерживаемое годами огромных

страданий, — все это получает страшный удар от народа, который, как первобытный

и непросвещенный, тем грубее поражает и сокрушает целое здание мыслей и чувств

мечтателя».

Таким образом, Серошевский уходит далеко за

пределы какой-нибудь национальности и этой именно чертой становится самым

близким по духу семье литературной «Молодой Польши», которая в большинстве

своих представителей презирает всякий национальный шовинизм, также, как и

передовые русские писатели. Поэтому-то мы так долго останавливались на

общечеловеческом интересе его рассказов и повестей. Взятые в целом, его

произведения делают нам близкими сибирские пустыни — «молчаливую

бледно-мраморную усыпальницу, накрытую студеным небом», где так холодно, что

«одинокий путник почти рад безлюдью, рад, что никто, кроме него, не страдает в

этой невыносимой стуже» («Dno nędzy»). Нам близки ее вольные и невольные

обитатели. Мы проникаемся к ним гордым и деятельным альтруизмом. Если насчет

альтруизма польская литература вообще не бедна, то и среди остальных писателей

Серошевский выделяется одной особенностью. Это — характер

общественно-политической его программы, которая чрез развитие самоценной

личности поведет польскую мысль дальше.

/А. И. Яцимирскiй.

Новѣйшая польская литература. Отъ возстнія 1863 года до нашихъ дней. Т. I.

С.-Петербургъ. 1908. С. 390-391, 409-416./

VIII.

ЗАЧАТКИ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЕАЛИЗМА

Элементы художественного реализма у Вацлава Серошевского.

— Пластика в описаниях природы и отдельных сцен из быта дикарей Сибири. —

Эпичность фигуры русского каторжника Кости. — Художественные приёмы в обрисовке

преступлений человека-зверя без крайностей псевдореализма («Хайлакъ»). —

Серошевский в ряду писателей-экзотиков старого и нового времени и мнение о нем

И. Матушевского. — Параллель между польским писателем и Киплингом, Лоти и др. —

Реализм Серошевского в изображении индивидуальности дикарей.

В значительной степени художником-реалистом

является и Вацлав Серошевский, с идейной стороной произведений которого мы уже

познакомились. Теперь обратимся к технике Серошевского, понимая последний

термин в широком значении, и разберем, в каком смысле его можно назвать

художником-реалистом. Прежде всего, мы имеем в виду его пейзажи — унылые и

грозные тайги Сибири, роскошные и ослепительные горы Кавказа, разнообразные и

живые виды Китая. Останавливаясь на мелочах, не всегда доступных другим, рисуя

природу пластично, — Серошевский дает не только отдельные картины, но и

колорит, душу каждого пейзажа; он соединяет в себе ученого и художника,

этнографа и поэта.

Особенно

драгоценно его индивидуальное понимание экзотической природы. Ян Стен думает

почему-то, что Серошевский смотрит на природу с точки зрения чувства,

сентиментальности в собственном значении этого слова, что в душе его природа

пробуждает прежде всего чувство. «Даже на застывшей сибирской почве она

составляет для него прежде всего предмет любовного удивления, и только

впоследствии — или благосклонную силу, которой следует пользоваться, или

недружелюбную, с которой необходимо сориться. Его восторг, это — восторг

любовника, который и не думает о богатствах своей возлюбленной. Якутская земля,

где Серошевский должен был жить, не кажется ему ни чужим, ни ненавистным краем

изгнания. Поэтому-то сибирские пейзажи, обвеянные дыханием чувства, никогда не

достигают у него того страшно-грозного величия, каким некогда поражал читателя

Шиманский. Из картин Шиманского вырывается могучий крик скорби, отчаянья и

протеста против страны, „где с последними огненными столбами, сваливающимися в

почерневшую небесную бездну, исчезают и единственные могучие живые голоса, —

черная ночь, могильная тишина покрывают помертвевшую землю”; протеста против

условий, в которых „человек, отрезанный от жизни и движения, жаждет живого

голоса, как только может жаждать зарытый заживо в землю, и вслушивается в эту

могильную тишину и безжалостные скрежетания мороза — вслушивается с галлюцинацией,

но ничего не слышит, кроме этой тишины, ничего, кроме этих скрежетаний”.

Сибирь Серошевского далеко не так ужасна:

его изгнанники, затерянные среди якутских улусов, тоже страдают, но их

страданию недостает горчайших шипов — отчаянья и ненависти. Какой-то ангельский

альтруизм покрывает щитом их сердца и не изменяет им даже тогда, когда все

человеческое вспыхнуло бы именно отчаяньем и ненавистью. Но у Серошевского

Павел Щербина («На краю лѣсовъ»), погибая среди почти вымершей якутской

деревни, подкрепляет свои исчезающие силы мыслью, что его помощь может

пригодиться уже умирающей старой якутке; в «Западнѣ» Александр безропотно

переносит все мучения, какие доставляют ему соседи-якуты, хотя эти мучения

угрожают не только ему, но и ребенку».

Нам кажется, что последнюю черту надо

поставить в связь с оптимизмом Серошевского: он не дает погибнуть ни одному из

своих героев, которым симпатизирует, которые отождествляют природу с человеком.

Замерзающего Павла находят якуты, Александр уносит свою дочь из царства смерти,

Осип и Степан спасаются чудесным образом во время пурги, Вихлицкий находит

помощь в самый последний момент перед верной гибелью и т. д. В этих

подробностях сюжета, нам кажется, и выражаются лучше всего технические приемы.

Что Серошевский любит природу, как философ, — в этом не может быть сомнений.

Быть может, отчасти поэтому и европейцы, святотатственно нарушающие вековечные

законы природы, выходят у него такими отвратительными.

Тот же критик обращает внимание еще на то,

что Серошевского-художника привлекла собственная жизнь Сибири, а не наплывшая

извне, не созданная человеческим насилием и составленная из мучений и

преступлений.

«Мир первобытных

народов нашел в нем необыкновенного художника: охота, рыбная ловля, мирские

сходки якут и тунгусов, вся поэзия полудикой, чуждой нам жизни проходит мимо

нас рядами великолепных картин. На первобытный мир Серошевский переносит часть

той любви, которую вызывала в нем природа. Недолюбливая подробной психологии,

не терзаемый вопросами этики, в долгом изгнании привыкнув к деятельной жизни

среди природы, он видит поэзию жизни — в самых несложных ее произведениях. Он

не пренебрегает описаниями самых обыкновенных фактов и дает их исключительно

ради их психологической красоты. Вспомните охоту на северных оленей или

вырубание прорубей («На краю лѣсовъ»). Этот рассказ полон таких описаний, и им

он обязан своим могучим, свежим обаянием. Современная беллетристика слишком уж

пренебрегала описаниями так называемых приключений. Серошевский обратно ввел их

и дал в них волю своей фантазии. То же описательное начало увеличивает обаяние

небольшого рассказа «Риштау», который развертывается уже не на сибирском фоне.

Первобытная жизнь не только привлекает Серошевского богатством красок и своей

обособленностью, но и пообуждает в нем сердечную братскую симпатію».

Художественный реализм Серошевского

сказывается еще в следующем: для того, чтобы вполне раскрыть своего героя,

нарисовать его в глазах читателя, например, окончательным зверем или довести

его до отвратительного преступления, — Серошевский старается в течение долгого

времени проникнуть в глубь души отверженного, раскрыть бездну психологических

коллизий. Этого он достигает путем целого ряда картин, сцен, диалогов, мыслей,

причем рисует все это в спокойном тоне, эпически, не поражая читателя сразу

сильными драматическими конфликтами, а подготовляя его постепенно фактами,

показывая ему, как человек превращается в зверя. В этом отношении техника

Серошевского несколько напоминает Достоевского. Иллюстрацией нашей мысли может

служить рассказ «Сhajłаch». Этим именем якуты называют уголовных ссыльных,

бывших каторжников. Якут Хабджий живет счастливо. У него хорошее хозяйство —

пять дойных коров, вол, лошадь, телята, недурная юрта; в реке много рыбы, в

лесу — ягод, дичи, дров для топлива, балок для постройки. Лучшее украшение его

тихого счастья — жена Керемес, молодая, сильная, красивая, кокетливая, нежная,

чуткая. Однажды муж пошел по какому-то делу к князю, волостному старшине, и

вернулся не один. Он привел к себе «нучу» — «белолицего человека с юга». Нуча

должен был прожить в их юрте месяц, а затем перейти в другую юрту: такова

повинность якут всей волости.

Постоялец недавно выпущен из острога.

Огромный, сильный, рыжебородый, грубый, русский хайлак Костя сразу же внушает недоверие

к себе в хозяевах: до сих пор им ни разу не приходилось кормить русского

каторжника. Хабджий на первых же порах хочет сплавить от себя хайлака.

— «Вот мой дом,

— говорит он. — Что, скверный, не правда ли? Не знаю, хорошо ли тебе здесь

будет? В дождь вода течет на голову, зимой холодно. Я ведь предупреждал, что я

— бедный человек. Сам ты говорил, что хочешь жить на одном месте. И то правда:

такому барину, как ты, не подобает шляться из юрты в юрту. Только подумай сам,

хорошо ли будет тебе у нас? Тебе нужен белый, хороший дом. Ты — нуча: тебе

нужно есть мясо и хлеб, под ногами иметь пол, на столе — тарелки и серебряные

ложки, а у нас ничего этого нет. Дом, сам видишь, — плохой... скота у нас мало,

мы бедные. Дадим, что у нас есть, да пища-то наша не больно лакомая: все сорат

(кислое молоко) да сорат. Дикий якут, сам знаешь, все естъ.

— А волость тебе ничего не платит за мое

содержание? — вдруг спросил молчавший все время пришелец.

— Да нет же! У нас тут иные обычаи: у нас

нуча возят из юрты в юрту, где они живут по нескольку дней. Но ты сам говоришь,

что не будешь ездить, что тебе уже надоело, что ты хочешь жить на одном месте.

Прекрасно! Вот я тебе и посоветую, как другу посоветую, так как я тебя люблю. Я

вообще люблю нуча. Славный народ, красивый народ, богатый народ, умный народ!

Так вот, не живи ты у меня! Поди завтра на собранье и скажи господам-князьям,

что не хочешь жить у меня, что я беден, что у меня ничего нет, что мой дом

неудобен и грязен... Скажи им, а уж они найдут тебе хорошее жилище, где тебе

можно будет жить постоянно. Ну, так как же? Отчего ты не хочешь жить у богатых?

— Да я хочу!.. — крикнул пришелец, — но

волость сюда меня назначила!»

Красноречие и настойчивость Хабджия

нисколько не помогли ему. Костя что-то кричал в ответ на его доводы и остался в

их юрте. Эта сцена — первый акт подготовляющейся драмы. Ее будущая жертва,

Керемес, огорчена еще больше, чем кроткий муж. Она никогда даже не видала

русских, и ей противен этот громадный человек с волосами на роже, «точно у

собаки». Она долго не могла сомкнуть глаз. «Перед ней все время стояла фигура

хайлака в том виде, в каком она впервые его увидала сквозь густой дым и искры

курившейся трубки. Она все время чувствовала на себе взгляд его больших,

блестящих, чужеземных глаз, цветом напоминающих небо. Засыпая, она видела

бледное, широкое его лицо, наклонившееся над ней... Волоса его отвратительной

бороды, касаясь ее груди и лица, будили ее. Она слыхала много рассказов об этих

нуча. Предания ее родины рассказывали ужасные вещи об их жестокости, в сказках

их имя сделалось синонимом зла, и она поэтому трепетала»... Якут чувствовал всю

суровость закона, по которому он не может отказаться от содержания ссыльного, и

на другой же день старался выказать расположение к нему.

— Ты для нас будешь нуча, наш нуча,

друг!.. — льстиво говорил он. — Ведь ты теперь числишься в нашей волости?..

Поэтому ты — наш человек... Будем друзьями. Ты — добрый! Ведь правда?

В тот же день, бродя по лесу и по берегу

реки, хайлак встретил Керемес одну. Стройная, молодая и, красивая якутка

возбудила в нем страсть — прямую, скотскую, страсть животного-острожника, долго

не знавшего женщины. С этого времени начались преследования. Керемес избегала

его, стараясь не оставаться с ним наедине. Поэтому Хабджий пригласил жить в их

юрте слепую старуху Упачу. Она мяла оленьи кожи и безумолчно рассказывала

какую-то сказку без конца. Она говорила и тогда, когда никто не слушал ее,

когда все были заняты своим разговором. Присутствие старухи-нищенки успокоило

Керемес, но не удержало хайлака от нового оскорбления, когда мужа не было дома.

Керемес уже призналась мужу во всем, и Хабджий пришел в бешенство. Он ревел,

толкал ногами и безжалостно бил жену, которая просила только, чтобы бил тише, а

то могут услышать... а сама до крови кусала губы, чтобы удержать рыдания.

Наконец, дикарь спохватился и, схватившись за голову, упал с плачем на грудь

побитой.

До сих пор Серошевский ни одним словом не

выказал симпатии или антипатии к своим героям. Он — эпик, реалист-художник, и

эпиком остается до конца рассказа. После признания жены якут не отходил от нее

ни на одно мгновение. Как тень, ходил повсюду за ней, следя за всяким ее

движением, за всяким взглядом, и нервно, болезненно дрожал, когда к ней

нечаянно приближался Костя. Он постоянно старался очутиться между ним и ею и,

несмотря на это, чувствовал постоянное беспокойство; его трясло, как в

лихорадке. Запущенное хозяйство пришло в совершенный упадок. Соседи собрались

косить, уже косили, а он все сидел у очага, стругая что-нибудь или бессмысленно

смотря в огонь. Слабый, больной, апатичный, он только считал дни месяца; считал

бы минуты, если бы ему было известно подобное деление времени.

— Еще шесть дней! Как это бесконечно много!

Как бесконечно много!

А Костя радовался тому, что Хабджий горевал

и разорялся. Ему доставляло удовольствие видеть Керемес трепещущей от страха,

страдающей от оскорбления. Бессонные ночи и мучения кошмара делали его днем

наглым и требовательным, ночью — диким и безумным. В одну из таких ночей он поднял

кожаную занавеску, за которой спали хозяева, и позвал Керемес. Хабджий

проснулся, вступил в борьбу с огромным хайлаком, был избит и сделался

свидетелем более чем ужасного насилия над своей нежной и кроткой Керемес... Но

Косте было мало этих мучений: ему нужно было поднять бурю оскорбления с самого

дна души якута.

— «Ты думаешь,

она меня одного любила? — сказал он ему на другой день. — Не верь ты этому!.. У

нее, наверное, уже сотни любовников были. Разве ты не знаешь, что всякая баба

только о том и думает, как бы мужа надуть? Не она ли первая ко мне лезла?

— Врешь! Врешь! Убей ты меня, но все-таки

врешь, — крикнула, обливаясь слезами, Керемес. — Ты меня силой взял.

— А кто выгонял мужа по вечерам в лес за

коровами, — флегматично ответил Костя, — чтобы оставаться наедине со мной?

Керемес умолкла, пораженная в самое сердце.

— И ты этому веришь? Веришь? — настойчиво

спрашивала она мужа.

Якутка рыдала, спрятав голову в подушку.

Хайлак смеялся.

— Верь ты ей: бабьи слезы — роса утренняя...

Но Хабджию вдруг стало невыразимо жалко

жену, и, не допив чаю, он схватил шапку и побежал из юрты.

— Иди! иди! к князю... жаловаться... —

подтрунивал Костя, — да свидетелей не забудь прихватить... свидетелей...»

Князь ничего не мог сделать против

ссыльного. Он говорил с ним даже более мягко, чем с обиженным, велел давать

пишу хорошую, ни в чем не противиться. Такова была резолюция подневольного

представителя «закона». Якуты утешались только тем, что испытания их скоро

окончатся.

— Завтра у нас будет много гостей... Завтра

возьмут хайлака, — говорил Хабджий, вынося из всех углов остатки уцелевших

припасов. — Когда-то я был богат, а теперь... как тут мало всего!.. просто

стыдно! Гости будут голодны!

— Бог даст, мы снова будем богаты. Он

уйдет, а ты забудешь обо всем? обо всем?.. — сквозь слезы шептала якутка,

прижимаясь к нему.

Они забудут о прошлом и будут жить

по-прежнему. Они мечтали, как малые дети, не зная, что прошлое не исчезает.

Нет! Они убегут отсюда в горы к тунгусам, будут бродить с ними по лесам...»

Но в ту же ночь совершилась развязка драмы.

Картина мирного счастья якутской семьи была так ненавистна воспитаннику

тюремного разгула, что он с топором бросился на хозяев, убил старую Упачу,

связал Керемес. Хабджий спасся. Когда он вернулся наутро с толпой якут —

Керемес была мертва. «Из зияющей на груди раны еще струился ручеек коралловой

крови; целая лужа ее собралась в углублении. Над этой лужей, скорчившись, сидел

хайлак и плескался в ней рукой.

— Масло пахтаю! — сказал он с кривой,

противной усмешкой.

Якуты бросились на убийцу.

— Позволь! позволь мне убить его! — молил

Хабджий, обнимая колени князя.

Но тот оттолкнул его...»

По своей силе эта сцена напоминает «Мертвый

домъ» Достоевского, и Серошевский ничего не подчеркивает, на всем пространстве

оставаясь художником-реалистом. Так же ужасны по своему реализму некоторые

сцены из драмы-существования смрадных прокаженных, этих людских теней, одиноких

юртешников проклятой пустыни («Dno nędzy»). Впечатление производят не самые

страдания прокаженных, такие страдания, от созерцания которых «меркнет дневной

свет, и лопаются живые глаза», как говорит им здоровый якут. Ужасно то, что эти

живые язвы, «похожие на вонючего пса», живут так же, как и «люди»: ссорятся,

влюбляются, ревнуют, развратничают, рождают детей, мстят, прощают, мечтают и —

хуже всего — рассуждают, присваивая себе «права» здоровых!

В одном еще отношении Серошевский-реалист

стоит особняком среди польских писателей. Это — экзотичность его этнографических

новелл. В содержательной статье «Эволюція экзотическаго разсказа и Вацлавъ

Сѣрошевскій» И. Матушевский удачно определяет место польского беллетриста среди

остальных представителей того же жанра. Он припоминает, что поэтические

описания чужеземных стран в древности были только канвой, по которой фантазия

автора вышивала самые причудливые образы. Примером может служить «Одиссея»,

«Атлантида», «Жизнь Аполлона Тіанскаго». Все чужое античным народам

представлялось чем-то диким, необычайным, ненормальным, нечеловеческим или же

сверхчеловеческим. В ту эпоху экзотичность была синонимом сказочности. Такая же

печать осталась на ней и в средние века, причем в некоторых случаях

экзотичность получила колорит специально восточный, конечно, благодаря крестовым

походам. Мы напомнили бы автору еще византийские повести с фантастическими

описаниями легендарных восточных стран, вроде «Александріи», «Сказанія объ

индійскомъ царствѣ», «Варлаама и Іоасаѳа» и т. д. — очень популярные в средние

века, вызывавшие переработки и подражания в целом цикле рыцарских романов.

Кроме того, как будто в связи, правда, не совсем ясной с последними находится

такая же аспирация к экзотичности и космополитизму у романтиков начала XIX

века; средние века и Восток играли в известном оттенке романтизма также не

последнюю роль.

Новая эра истории начинается новыми

географическими открытиями, но они не отразились в изящной литературе. Первый

из писателей, кто трактовал экзотическую природу и был в своем творчестве

реален и прост, кто породил массу подражателей, — был де-Фое со своим

«Робинзономъ». Но подражатели его обыкновенно обращали уже меньше внимания на

психологическую сторону романа и главное внимание сосредоточивали на авантюре,

почему их многочисленные произведения как будто снова возвращались к сказочному

типу в стиле позднейших Майн-Ридов, Куперов и Вернов. Таким образом, де-Фое был

одинок, — и только в минувший век появляется экзотичный роман, как специальный

жанр. Киплинг, Лоти, Мультатули, Серошевский не только видели чужие земли и

чужие народы, но умели найти в них характерные, специфические особенности,

изображали эти особенности реально и художественно, пластично и красочно,

сильно и правдиво. Прежде всего, они изучали новую область не из окна вагона,

не с палубы корабля, не с берега, словом — не так, как праздные туристы, ищущие

новых ощущений; а изучали долго, с головой окунувшись в местную жизнь со всеми

ее непривлекательными условиями. Лоти был морской офицер и мог великолепно

изучить все уголки земного шара. Мультатули долгое время жил на Зондском

архепелаге. Киплинг родился в Индии. Серошевский провел среди сибирских

инородцев 12 лет и написал единственную в европейской литературе монографию о

якутах — огромный том в 700 страниц. Во-вторых, они обращали внимание на психологию

не только европейца, занесенного на одинокий остров, как, например, де-Фое, но

и тех дикарей, среди которых жили. В-третьих, каждый из них оставляет на своих

произведениях печать собственной индивидуальности, темперамента, даже

национальности и, вполне естественно, тех условий, при которых писатель

сталкивался с дикарями. Более или менее космополитичным представляется критику

Лоти. Киплинг — англичанин с ног до головы. Серошевский не переходит границ

чисто описательного способа в реалистических изображениях; «духовная сущность

его произведений — наша, безусловно наша и не содержит ничего чужого».

Затем И.

Матушевский дает характеристику каждого из писателей-экзотиков в отдельности.

Лоти — лирик и импрессионист. В общении с экзотичными расами и природой он

ищет, главным образом, новых впечатлений, впечатлений сильных и тонких, каких

нет в нашем «цивилизованном» матово-сером европейском обществе. В этом

отношении, на первый взгляд, он приближается к романтикам, но такое впечатление

он производит только на первый взгляд. Дело в том, что, за немногими

исключениями, романтики трактовали экзотический мир чисто по-литераторски, т.

е. как источник эффектных артистических мотивов; но Лоти отдается впечатлениям

для самых впечатлений, не заботясь о их поэтической ценности, не измеряя их

меркой «книжной», не взвешивая их на весах известной доктрины — эстетической

или гуманитарной. Поэтому мир экзотический представляется Лоти миром

нормальным, в котором душа поэта чувствует себя в своей тарелке; ничто его не

поражает, не удивляет преимущественно пред другим; его привлекает все, правда,

не надолго. Узнав, например, что такое любовь японки, — автор спешит в объятия

турчанки или тахитонки и так дальше, без конца. С точки зрения философской и

гуманитарной, Лоти — абсолютный нигилист. «Апостольство европейской

цивилизации» среди заморских людей совершенно его не касается, равно как и в

вопрос о превосходстве одной расы пред другой. Полное блеска небо, земля,

дающая пестрые с одуряющим запахом цветы, люди с сильными нервами и кровавыми

инстинктами, красивые, страстные и непохожие на них женщины — вот все, что ищет

Лоти, и что видит он в мире «экзотическом».

Киплинг и Серошевский никогда не выходят за

пределы европейского понимания и не теряют своей личности. Наоборот, все время

их индивидуальность стоит на первом плане и постоянно анализирует новые

впечатления. В этом смысле оба они, в отличие от Лоти-лирика, могут быть

названы эпиками. Если на время опустить фантастические рассказы Киплинга из

мира животных, то большинство его произведений рисует жизнь индусов. По

отношению к последним он занимает положение англичанина-завоевателя и

администратора; если и не желает им зла, то все-таки относится к ним с

некоторым пренебрежением, а иногда несколько и побаивается. Отмечая несимпатичные

для англичанина обычаи и вкусы индусов, он никогда не возвышается до

психологического синтеза, не дает облика «расовой души», хотя, по-видимому,

великолепно знает их. Впрочем, он и на самом деле великолепно их знает, но так,

как, например, польский шляхтич знает хлопа или еврея, т. е. со стороны

внешней, практически-житейской, а не с внутренней, которую недоверчивый

почитатель Вишну и Сивы не откроет пред неверным «пожирателем мяса». Киплинг

знает, как индус поступит в том или ином случае, но не заботится о более

глубоких, атавистически-традиционных мотивах поступков смуглолицего человека,

которого английский автор переносит с некоторой снисходительностью, в душе же

не признавая за ним полных человеческих прав. Если он как будто и симпатизирует

представителю чуждой ему расы, то делает это больше рефлективно — не от сердца,

не из братского чувства, т. е. видя в нем лишь интересный тип, но не человека.

Несмотря на то, что Серошевский описывает

якут, чукчей, тунгусов — менее культурную расу, чем Киплинг, он наделяет их

всеми качествами «человека», относится к ним сочувственно, как старший брат к

младшему, а не как к извергам рода человеческого. Если идеалом Киплинга

рисуется человек ловкий, энергичный, смелый и вежливый, словом, англичанин,

который «позволяет существовать» иным расам, но под условием признания его

превосходства над ними и подчинения, то идеал Серошевского — «человек» в лучшем

и самом широком значении слова. Примеры, приведенные нами в последней главе

первой части, лучше всего поясняют мысль критика. Очевидно, расы высшие и

низшие, по мнению Серошевского, это — только переходные фазы в той эволюции,

которая ведет к идеальному типу человека, как воплощению всех целей культурного

прогресса. Иначе вышло бы то, что стоящий на высшей ступени развития относился

бы к стоящим ниже братьям с презрением вместо того, чтобы всеми силами двигать

их вперед. Матушевский думает даже, что во всей европейской литературе никто,

кроме Серошевского, не представил так реально, художественно, трогательно и изящно

дружбы европейца с человеком чуждой расы. Такой вывод критика несколько

преувеличен: очевидно, он забыл литературу русских «изгнанников», хотя бы

последних десятилетий. Если отношение Павла Щербины к якуту Уйбанчику во многом

выше «классическаго» отношения Робинзона к Пятнице; если в рассказе «Въ

западнѣ» Александр берет себе участок пустоши в сущности лишь для того, чтобы

спасти себя и дочь от голодной смерти, и затем укоряет себя, так как совершил

дело беззаконное, по понятиям якут, которые боятся, что рядом с ними поселятся

чужеземцы, — то эти примеры были бы необыкновенно гуманными только для

англичан, которые именно за свою «кротость»... «наследовали всю землю» и на

дикарей смотрят, как на своих естественных подданных. Гуманное отношение к инородцам

русских — мы разумеем, конечно, частных лиц, а не чиновников, — сделалось общим

местом, и мы могли бы указать несколько более ярких, чем у Серошевского,

примеров.

От реализма в описании инородцев начинается

та особенность творчества Серошевского, благодаря которой он умел проникать в

тайники души «дикаря», закрытые для обыкновенного наблюдателя, и создавать типы

законченные, полные и более совершенные — с точки зрения пластичности и

психологии, — чем яркие, красочные, живые, но односторонние силуэты Киплинга.

Под пером Серошевского фигуры дикарей уже теряют свою экзотичность и становятся

родственными нам по духу людьми, хотя автор, по мнению критика, и «не

идеализирует их с известной тенденцией, но реально передает то, что заметил в